Bessere Therapieauswahl bei kindlicher Leukämie

Forscher der St. Anna Kinderkrebsforschung erringen Durchbruch.

Trotz jahrzehntelanger Optimierung von Therapieprotokollen ist die Prognose von akuter myeloischer Leukämie im Kindesalter (pädAML) bei vielen Betroffenen ungünstig. Einem Forschungsteam der St. Anna Kinderkrebsforschung, des CeMM-Forschungszentrums für Molekulare Medizin der ÖAW, der Medizinischen Universität Wien und des St. Anna Kinderspitals gelang es nunmehr, mit Hilfe hochmoderner Bildgebung, molekularer Methoden und computergestützter Datenanalyse ein Verfahren zur frühen Erkennung von Resistenzmechanismen bei pädiatrischer AML zu entwickeln. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Cell Reports Medicine veröffentlicht.

Die akute myeloische Leukämie im Kindesalter (pädiatrische AML, pädAML) ist eine der aggressivsten Krebserkrankungen bei Kindern. Sie entsteht, wenn unreife Vorläuferzellen im Knochenmark durch genetische Veränderungen entarten und ihre normale Reifung zu funktionsfähigen Blutzellen blockiert wird. Stattdessen vermehren sich die fehlerhaften Zellen unkontrolliert, verdrängen die gesunde Blutbildung und führen zu schwerwiegenden Symptomen wie Blutarmut, erhöhter Infektionsanfälligkeit, Blutungsneigung und Organversagen.

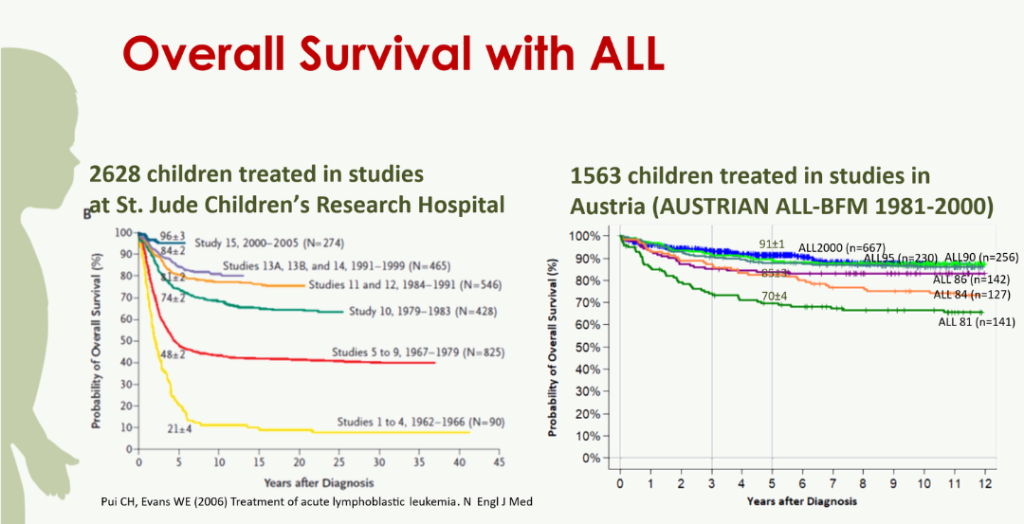

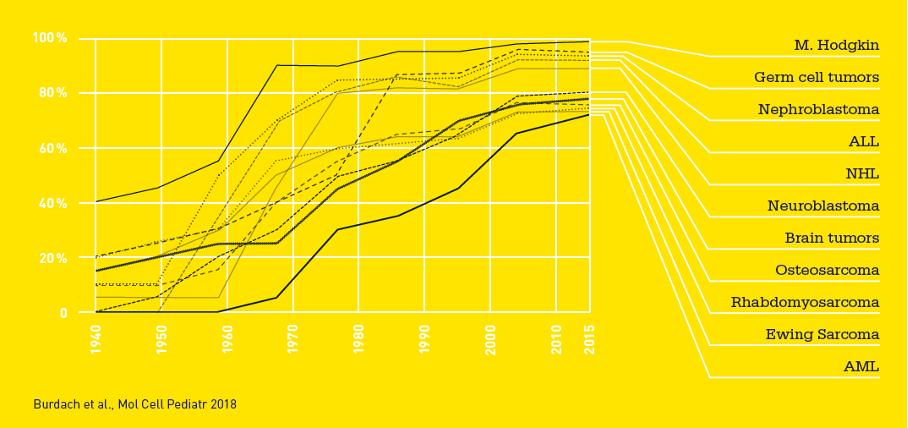

Anders als bei der akuten lymphatischen Leukämie, die häufiger bei Kindern vorkommt, ist die pädAML biologisch vielfältiger und teilweise schwerer zu behandeln. Zwar konnte die Überlebensrate durch Fortschritte in der Chemotherapie und Stammzelltransplantation verbessert werden, doch trotz jahrzehntelanger Optimierung von Therapieprotokollen bleibt die Prognose vieler Betroffener unbefriedigend: Ein Teil der Patient:innen spricht nicht auf Standardtherapien an oder erleidet Rückfälle.

Nun zeigt eine in Cell Reports Medicine erschienene Studie, dass sich funktionelle Bildanalysen und molekulare Charakterisierung zu einem Werkzeug verbinden lassen, mit dem sich Therapieresistenzen schon bei der Diagnose erkennen lassen.

Die Arbeit ist das Resultat einer besonders engen Zusammenarbeit der Forschungsteams von Kaan Boztug, Michael Dworzak und Giulio Superti-Furga – ein Schulterschluss zwischen Grundlagenforschung und klinischer Praxis, der mit 585.000 € aus dem FWF-Programm für Klinische Forschung für das Projekt Linking ex-vivo chemosensitivity, treatment and pathway activations for a deeper understanding of pediatric AML (ExTrAct-AML) gefördert wurde. Erstautor Ben Haladik, PhD Student in der Forschungsgruppe von Kaan Boztug, hat mit den Forschenden eine Plattform für die Untersuchung von Wirkstoffen weiterentwickelt, die auf dem am CeMM entwickelten „Pharmacoscopy“-Verfahren für hochauflösende Bildgebung sowie künstlicher Intelligenz und umfassender molekularer Analyse beruht. Anhand von 45 Patient:innenproben konnten sie zeigen, dass sich daraus robuste Vorhersagen über Therapieansprechen und Rückfallrisiko ableiten lassen.

Molekulares Profil als Schlüssel zur Prognose

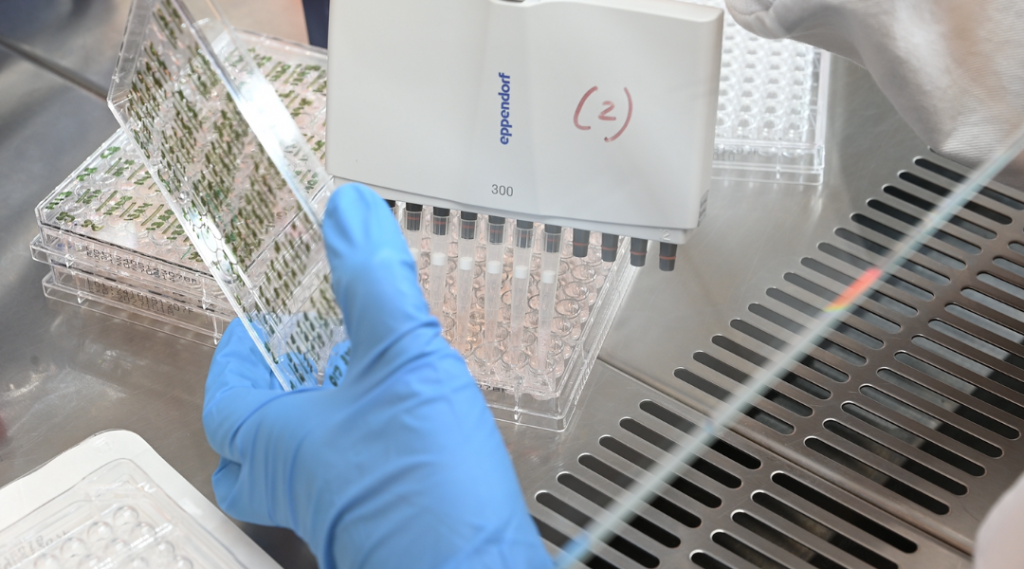

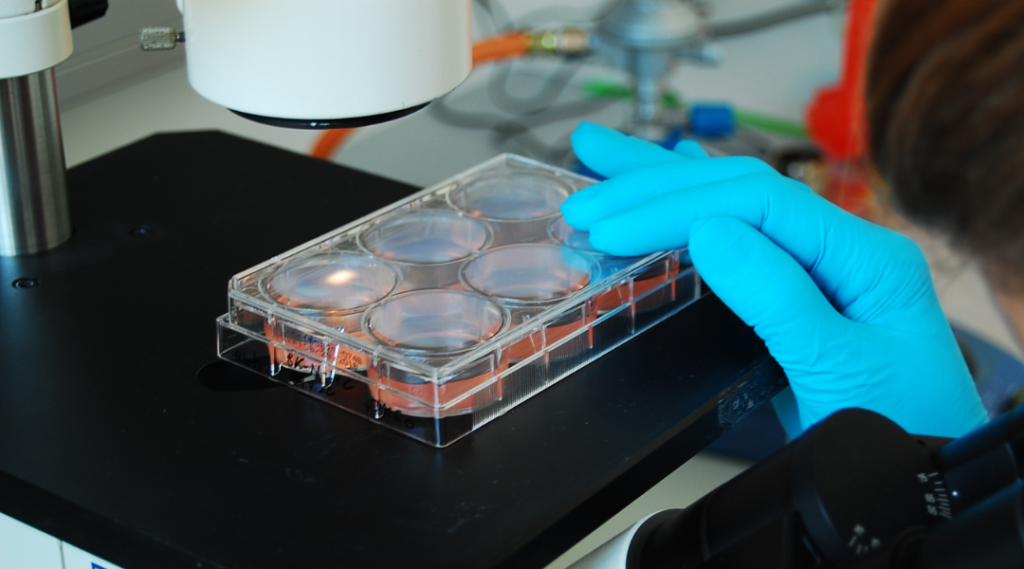

Leukämiezellen aus Blut- oder Knochenmarksproben werden im Labor mit verschiedenen Medikamenten behandelt und anschließend wird unter dem Mikroskop beobachtet, ob sie absterben oder dagegen resistent sind. Das passiert im großen Maßstab und voll automatisiert: Mit Hilfe von Deep-Learning-Algorithmen wird der Effekt jedes Wirkstoffs in hunderttausenden Zellen parallel analysiert. Kombiniert mit genetischen und epigenetischen Daten ergibt sich ein detailliertes „Chemosensitivitätsprofil“.

Durch bekannte Wirkstoffe angreifbar

Dabei zeigten sich klare Unterschiede zwischen den Risikogruppen und sogar Subpopulationen von Zellen, die sich einer Standardtherapie entziehen. Besonders auffällig war eine stammzellähnliche Form der Leukämie, die sich gegenüber herkömmlicher Chemotherapie unempfindlich zeigte, jedoch durch neue Kombinationen aus bekannten Wirkstoffen wie BCL2- und MDM2-Inhibitoren oder HDAC-Hemmern angreifbar war. Die Ergebnisse zeigen, dass die Therapieprognose für kindliche AML durch solche funktionellen Analysen weiter verbessert werden kann. Während Mutationen wichtige Hinweise geben, liegt die eigentliche klinische Relevanz in der Frage, wie die Leukämiezellen auf Medikamente reagieren.

Genau hier setzt das neue Verfahren an: Es macht die funktionelle Ebene sichtbar und erlaubt eine direkte Verbindung zwischen molekularem Profil und tatsächlichem Therapieansprechen.

Aus der Forschung in die Klinik

Diese Form der funktionellen Präzisionsmedizin hat das Potenzial, die Behandlung kindlicher AML grundlegend zu verändern. Sie ergänzt die genetische Diagnostik und die Erkennung der minimalen Resterkrankung, die die wichtigsten Werkzeuge zur Risikoeinschätzung darstellen, um eine Ebene, die das Ansprechen auf Medikamente direkt abbilden kann. Damit rückt die Möglichkeit näher, Hochrisiko-Patient:innen bereits bei der Diagnose zu identifizieren und ihnen gezielt neue Therapien zukommen zu lassen.

Erstautor Ben Haladik erklärt die Methodik: „Wir haben eine Verbindung zwischen molekularbiologischen Analysen, bioinformatischen Methoden und Künstlicher Intelligenz geschaffen, die eine Basis für weitere Forschungen für bessere Behandlungsmethoden sein dürfte.“

Kaan Boztug, Senior- und korrespondierender Autor der Studie, sieht die Studie auch als gesellschaftlichen Auftrag für die Zukunft. „Unsere Studie ist die erste, die zeigt, dass solche ex-vivo Medikamententests uns helfen können, frühzeitig Patient:innen zu identifizieren, bei denen die Leukämie-Zellen besonders resistent sind gegen die Standardtherapie. Insbesondere für solche Patient:innen können wir die Methode dann nutzen, um zielgerichtete Therapieoptionen für Patient: innen mit pädiatrischer AML zu finden. – Mit unserer Studie positionieren wir uns auch in einem bisher wenig beachteten Bereich – der Anwendung von KI für die Kinderkrebsforschung – als bedeutenden Player in der europäischen Kinderkrebsforschung.“

Ein Meilenstein

„Wir am CeMM haben mit Pharmacoscopy einen bildbasierten Ansatz für funktionelle Einzelzell-Präzisionsmedizin entwickelt – eine Technologie, die echte personalisierte Medizin in der Krebsbehandlung ermöglicht. Dies wurde in der nun erschienen Studie weiterentwickelt und erstmals erfolgreich für die Diagnose von pädiatrischer AML in der Klinik getestet. Ein wichtiger Meilenstein, um derartige Verfahren in größerem Maßstab zum Nutzen pädiatrischer Patient:innen einzusetzen“, so Giulio Superti-Furga, co-Seniorautor der Studie.

„Die Ergebnisse unserer Studie eröffnen einen völlig neuen Zugang zur Behandlung der pädiatrischen AML. Indem wir Resistenzen bereits bei der Diagnose erkennen können, schaffen wir die Grundlage dafür, Therapien in Zukunft deutlich gezielter und individueller einzusetzen. Das bedeutet, dass wir Hochrisikopatient:innen frühzeitig identifizieren und ihnen passgenauere Behandlungsstrategien anbieten können. Ein entscheidender Schritt hin zu nachhaltig besseren Heilungschancen,“ ergänzt Michael Dworzak, Leiter der Forschungsgruppe „Immundiagnostik“ an der St. Anna Kinderkrebsforschung und stellvertretender Ärztlicher Direktor am St. Anna Kinderspital.

Die nun vorgelegten Ergebnisse beruhen auf einer retrospektiven Kohorte. Der nächste Schritt sind prospektive klinische Studien, in denen die Methode in Echtzeit angewendet und mit dem tatsächlichen Krankheitsverlauf abgeglichen wird.

Publikation

Haladik B, Maurer-Granofszky M, Zoescher P, Jimenez-Heredia R, Frohne A, Segarra-Roca A, Casey C, Kartnig F, Giuliani S, Rashkova C, Repiscak P, Dworzak MN, Superti-Furga G, Boztug K. Image-based drug screening combined with molecular profiling identifies signatures and drivers of therapy resistance in pediatric AML. Cell Rep Med. 2025 Aug 19:102304. doi: 10.1016/j.xcrm.2025.102304