Meilensteine

St. Anna Kinderkrebsforschung – ein Kompetenzzentrum für Kinderkrebsforschung

- 1988: Das Gründungsjahr

Die St. Anna Kinderkrebsforschung wurde als Verein gegründet, um ein Forschungsinstitut zu errichten, das das erste seiner Art in Europa ist. Die Forschungsarbeit beginnt mit dem Aufbau von fünf Forschungsgruppen. - 1990/91:

Die Zahl der Arbeitsgruppen ist auf sieben gestiegen, mit mehr als fünfzig Mitarbeiter:innen, wobei der Schwerpunkt auf der Genetik liegt. Die Ausstattung wird um Geräte für die computergestützte Chromosomenanalyse und die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zur DNA-Vervielfältigung erweitert und eine weitere Forschungstechnik, die durchflusszytometrische Analyse, wird eingeführt. - 1993:

Die Forschungsaktivitäten werden schrittweise auf andere Krebsarten sowie auf die Bereiche Virologie und Immunologie ausgedehnt. Im Laufe des Jahrzehnts steigt die Zahl der Mitarbeiter:innen kontinuierlich auf etwa siebzig an.

- 2004/05:

Das Forschungsinstitut geht Kooperationen mit dem Institut für Molekulare Pathologie (IMP) und der Medizinischen Universität Wien ein und beteiligt sich an der Entwicklung eines Krebsforschungsinstituts der Ludwig Boltzmann Gesellschaft. Dessen Ziel ist es unter anderem, an Tiermodellen für neue Therapieansätze zu forschen. - 2006:

Die Labordiagnostik für krebskranke Kinder GmbH (Labdia) wird als Tochtergesellschaft der St. Anna Kinderkrebsforschung gegründet, um die pädiatrische Diagnostik in einer einzigen Struktur zu integrieren. - 2006–2008:

Aufgrund des kontinuierlichen Datenwachstums müssen klinische Studien immer strengere, international standardisierte Regeln einhalten. Daher wird die Abteilung für Studien und Statistik für integrierte Forschung und Projekte (S2IRP) gegründet. - 2009/10:

Das neue Forschungsgebäude, direkt neben dem St. Anna Kinderspital, wird bezogen, wodurch sich die Arbeitsfläche der St. Anna Kinderkrebsforschung auf rund 3.400 m2 erhöht. - 2012:

Helmut Gadner, Gründer, Initiator und Vordenker des CCRI, geht in Pension. Seine Funktion als Leiter der St. Anna Kinderkrebsforschung übernimmt Wolfgang Holter (ärztlicher Leiter des St. Anna Kinderspitals). - 2014:

Ergänzend zu den bestehenden Arbeitsgruppen wird die Abteilung für Innovative Krebsmodelle gegründet. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt in der Erforschung zentraler Mechanismen der Krebsentstehung und der Erprobung neuer Medikamente mit Zebrafischlarven. - 2016:

Gemeinsam mit der Medizinischen Universität Wien und dem Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) wird das CCRI Partner im neuen Ludwig Boltzmann Institut für seltene und undiagnostizierte Krankheiten. - 2017:

Gründung der Langerhans Zell Histiozytose (LCH) Biologie Gruppe, eine von mittlerweile 13 Forschungsabteilungen. Das St. Anna Kinderspital und die St. Anna Kinderkrebsforschung erhalten die Ernennung zum „Nationalen Kompetenzzentrum für Seltene Erkrankungen“ und übernehmen die Funktion des Koordinators eines Europäischen Referenznetzwerks gegen Kinderkrebs (ERN-PaedCan). - 2019:

Kaan Boztug übernimmt die wissenschaftliche Leitung des Forschungsinstituts. Spezialisierte Forschungsgruppen arbeiten in den Bereichen Tumorgenomik und Epigenomik, Immunologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Bioinformatik zusammen. - 2020:

Im neu gegründeten Christian Doppler-Labor entwickeln Wissenschaftler:innen CAR-T-Zell-Therapien der nächsten Generation für Hochrisikotumore bei Kindern. Das Institut wird in die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung überführt. - 2022:

Die Institutsleitung mit Kaan Boztug (Wissenschaftlicher Direktor) und Jörg Bürger (Kaufmännischer Leiter) wird durch Leo Kager als Institutsleiter ergänzt.

35 Jahre St. Anna Kinderkrebsforschung

Unser Jubiläumsbericht anlässlich unseres 35. Geburtstages ist da! Begeben Sie sich unter dem Motto „Griff nach den Sternen“ auf eine Zeitreise durch 35 Jahre St. Anna Kinderkrebsforschung, lassen Sie sich von spannenden Interviews mit prominenten Unterstützern inspirieren und erhalten Sie einen detaillierten Einblick in unsere wissenschaftlichen Meilensteine der letzten 5 Jahre.

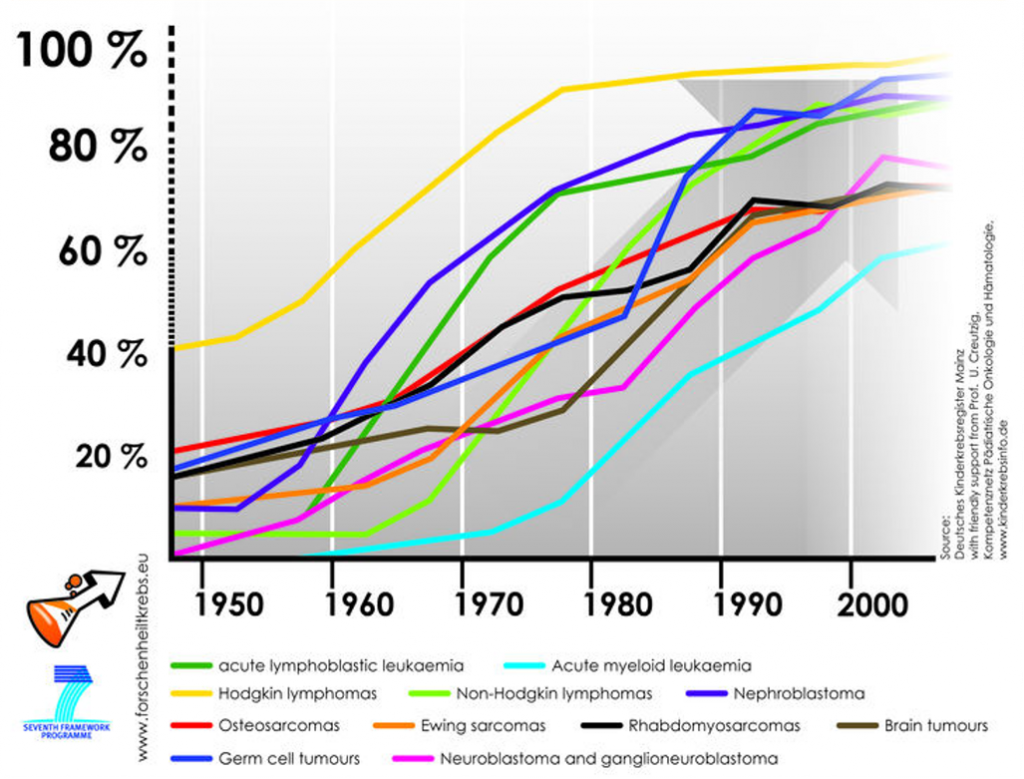

Errungenschaften der Kinderkrebsforschung

Das Institut leistete in den drei Jahrzehnten seines Bestehens Beachtliches in der Grundlagenforschung: Lag die Heilungsquote bei Leukämie im Jahr 1960 noch bei rund 20 %, so liegt diese heute bei über 80%! Bei anderen Krebserkrankungen, die fast ausschließlich bei Kindern und Jugendlichen vorkommen, liegt die Heilungsquote meist noch darunter. Diese beeindruckende Steigerung der Heilungschancen geht auch auf das unermüdliche Bemühen der St. Anna Kinderkrebsforschung zurück.

Die Welt der Forschung und ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse mit den klinischen Bedürfnissen der Ärzt*innen in Einklang zu bringen, ist ein Vorzug unserer Institution, denn die Wege zwischen Forschung und Klinik sind kurz. Rund 150 Wissenschafter*innen und Studierende sind in der St. Anna Kinderkrebsforschung in laufende Forschungsprojekte involviert. Die Leistungen der St. Anna Kinderkrebsforschung genießen Weltruhm, sind in allen wichtigen internationalen Wissenschaftskommissionen vertreten und bestens vernetzt.

Zukunft

Die biomedizinische Forschung erlebt derzeit weltweit eine Periode revolutionärer technologischer Umbrüche. „Hochdurchsatz“-Methoden erlauben neue und umfassende Einblicke in die Biologie der gesunden und der krankhaft veränderten Zelle. Durch die Methode des „Next Generation Sequencing“ wurde es möglich, die genetische Konstitution einer Zelle und deren krankheitsassoziierte Veränderungen in ihrer Gesamtheit zu erfassen, um daraus Schlüsse über die Krankheitsanfälligkeit, den Mechanismus, und die für jede Patientin, jeden Patienten maßgeschneiderte Bekämpfung der Krankheit ziehen zu können. Neues Wissen über die Funktion des Immunsystems erlaubt dessen gezielte Manipulation zur Abwehr von Krebszellen und zur Verhinderung von Abstoßung nach Gewebetransplantation. Für uns gilt es nun, diese und andere – teils sehr kostspieligen – Entwicklungen für die Kinderkrebsforschung und Behandlung nutzbar zu machen.

Mehr als jede andere Disziplin profitiert die Erforschung von seltenen Erkrankungen wie Kinderkrebs von multizentrischer, internationaler Kooperation. Nicht zuletzt wegen der immer knapper werdenden Ressourcen auf nationaler Ebene, ist daher die Beteiligung an internationalen Projekten und Studien sowie die Einwerbung europäischer Forschungsfinanzierung von besonderer Bedeutung. Mitglieder des Forschungsinstitutes sind in der Einwerbung Europäischer Projekte besonders erfolgreich, was das hohe Ansehen und die international anerkannte Qualität der hier geleisteten Forschung dokumentiert.

Diese Projekte und die fortgesetzte Unterstützung unserer Spender*innen und Förder*innen ermöglichen ein weiteres Wachstum der St. Anna Kinderkrebsforschung.

Überlebensrate Kinderkrebs

Anstieg der 2-Jahres- und 5-Jahres-Überlebensraten von krebskranken Kindern und Jugendlichen

Quelle: Die Abbildung geht auf eine entsprechende Darstellung des National Wilms Tumor-Study-Writing Committe zurück, die 1982 in dem Buch „Cancer in the Young“, Editor: A. S. Levine, erschienen ist. Diese Darstellung ist für andere Tumorentitäten ergänzt worden, indem frühere Publikationen zurate gezogen worden sind. Die Angaben ab 1960 sind nach den Ergebnissen von entsprechenden Therapieoptimierungsprotokollen gut belegt.