Forschung für bessere Therapien bei Kinderkrebs

Themen in diesem Artikel:

Warum sprechen Kinder so unterschiedlich auf Krebsbehandlungen an?

Wie verändert sich ein besonders gefährlicher Nierentumor auf Zellebene?

Neue Erkenntnisse zu einem gefährlichen Nerventumor

Ein Bluttest statt Gewebeproben – Krebsüberwachung ohne Operation

Neue Methoden zur Tumor-Analyse

Die Forschungsgruppe Krebsentwicklung und Genomik am St. Anna CCRI untersucht genetische Veränderungen in kindlichen Tumoren, um präzisere Diagnosen und individuellere Behandlungen zu ermöglichen. Ziel ist es, Krebs früher zu erkennen, wirksamer zu behandeln und langfristig die Überlebenschancen betroffener Kinder zu verbessern.

©OpenAI

Die Forschungsgruppe Krebsentwicklung und Genomik an der St. Anna Kinderkrebsforschung (St. Anna CCRI) unter der Leitung von George Cresswell untersucht, wie sich kindliche Krebserkrankungen entwickeln – und warum manche Kinder besser auf Therapien ansprechen als andere. Die Wissenschafter*innen analysieren genetische Veränderungen in Tumoren mit dem Ziel, neue Ansätze für wirksamere Behandlungen zu finden. Ihr übergeordnetes Ziel: Krebs früher erkennen, präziser behandeln und langfristig bessere Überlebenschancen schaffen.

Warum sprechen Kinder so unterschiedlich auf Krebsbehandlungen an?

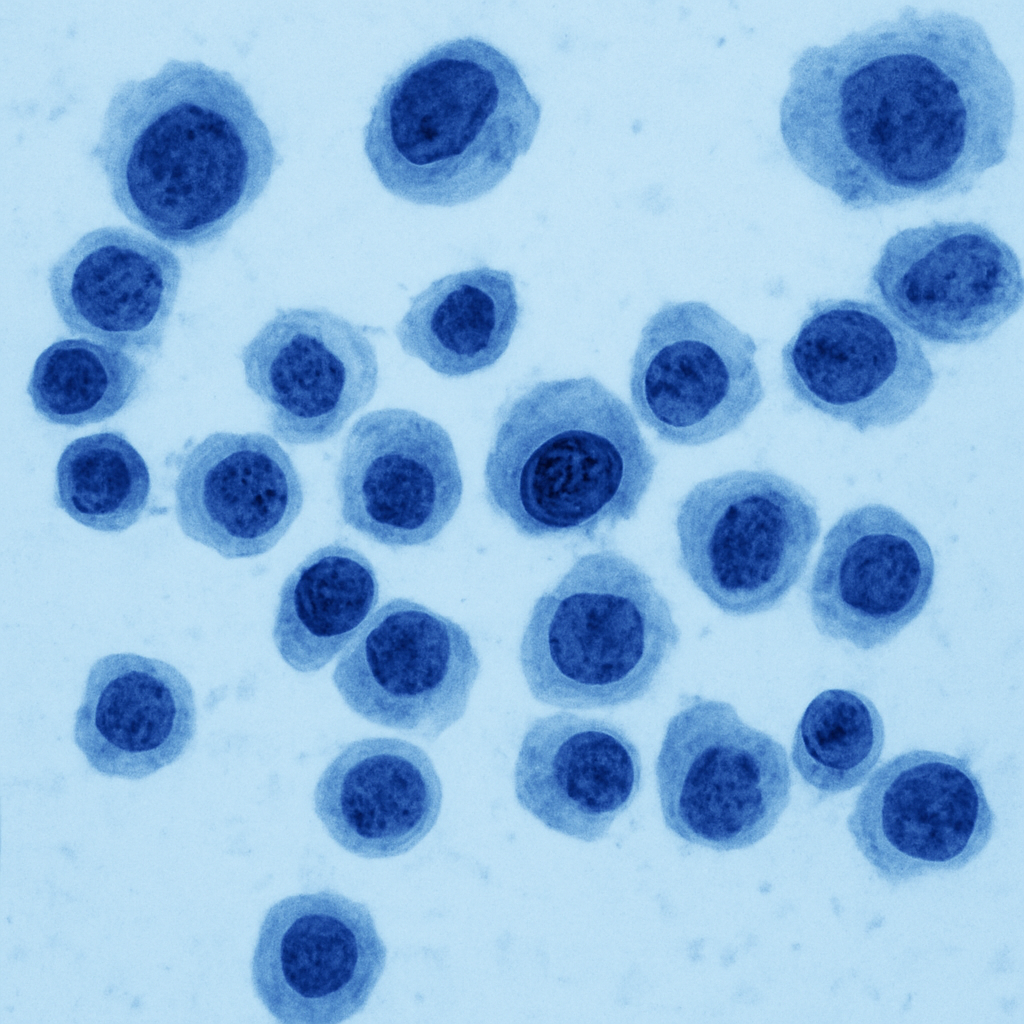

Kein Tumor gleicht dem anderen – und er verändert sich im Laufe der Zeit. Manche Krebszellen entwickeln Strategien, um einer Therapie zu entkommen. Das bedeutet: Was bei einem Kind wirkt, kann bei einem anderen nicht helfen. Die Forschungsgruppe widmet sich genau diesen genetischen Unterschieden. Durch ein besseres Verständnis der verantwortlichen Mutationen (also Veränderungen im Erbgut) sollen Behandlungen individuell angepasst und neue Therapien entwickelt werden.

Forschungsprojekt: Wie verändert sich ein besonders gefährlicher Nierentumor auf Zellebene?

Ein Schwerpunkt liegt auf dem diffusen anaplastischen Wilms-Tumor – einer besonders aggressiven Form von kindlichem Nierenkrebs. Typisch für diesen Tumor ist eine Mutation im TP53-Gen, die ihn besonders schwer behandelbar macht. Zwar ist bekannt, dass dieser Tumor viele chromosomale Veränderungen aufweist, doch wie sich diese Instabilität auf Ebene einzelner Zellen zeigt, ist noch unklar.

Das Forschungsteam analysiert deshalb einzelne Krebszellen, um das Ausmaß dieser genetischen Instabilität zu erfassen. Die Ergebnisse könnten erklären, warum dieser Tumor oft schlecht auf Therapien anspricht – und langfristig zu besseren Behandlungsstrategien führen.

Forschungsprojekt: Neue Erkenntnisse zu einem gefährlichen Nerventumor

Ein weiteres Projekt widmet sich dem Neuroblastom – einem Tumor des Nervensystems. Etwa die Hälfte der betroffenen Kinder zählt zur Hochrisikogruppe, bei der die Überlebensrate derzeit nur bei etwa 50 Prozent liegt.

Viele aggressive Neuroblastome zeigen charakteristische Veränderungen in bestimmten Chromosomen. In einer groß angelegten internationalen Studie sammelt und analysiert man Daten von rund 1.500 betroffenen Kindern in Europa. Ziel ist es, Muster zu erkennen, die mit besonders schlechten Krankheitsverläufen einhergehen.

Mithilfe von Machine Learning will man jene genetischen Merkmale identifizieren, die auf eine schlechte Prognose hinweisen. Diese Erkenntnisse könnten in Zukunft zu gezielteren und wirksameren Therapien führen.

Forschungsprojekt: Bluttests statt Gewebeproben – Krebsüberwachung ohne Operation?

Die Entnahme von Tumorgewebe ist für Kinder belastend – sei es durch eine Operation oder eine Biopsie mit Nadel. Eine vielversprechende Alternative: die sogenannte Liquid Biopsy. Dabei wird nicht der Tumor selbst untersucht, sondern Tumor-DNA, die im Blut zirkuliert.

Diese Methode bietet mehrere Vorteile:

- Kein invasiver Eingriff: Eine einfache Blutabnahme ersetzt chirurgische Eingriffe oder Biopsien.

- Besserer Überblick über den Tumor: Tumoren bestehen oft aus verschiedenen Zelltypen. Eine Gewebeprobe erfasst nur einen kleinen Teil – im Blut hingegen finden sich DNA-Spuren aus mehreren Tumorbereichen.

- Früherkennung von Rückfällen: Nach scheinbar erfolgreicher Behandlung kann der Krebs zurückkehren. Liquid Biopsies könnten ein Wiederauftreten früher erkennen – noch bevor es in Bildgebungen sichtbar wird.

In einer Pilotstudie untersucht das Team, ob diese Methode auch bei Kindern mit Wilms-Tumor zuverlässig funktioniert. Mithilfe spezieller DNA-Analysen werden typische genetische Veränderungen in Blutproben gesucht. Sollte sich die Methode bewähren, könnte sie die Krebsdiagnostik revolutionieren – mit weniger Belastung für die jungen Patient*innen.

Forschungsprojekt: Neue Methoden zur Tumor-Analyse

Um Krebs besser zu verstehen, braucht es auch bessere Analysemethoden. Eine Gastwissenschafterin der Gruppe entwickelt derzeit eine neue Technik zur Analyse von Tumor-DNA. Sie erfasst nicht nur Mutationen, sondern auch sogenannte epigenetische Muster – chemische Veränderungen, die das Verhalten von Genen beeinflussen.

Kern der Methode ist ein spezielles statistisches Verfahren, das besonders zuverlässige Ergebnisse liefern soll. Gelingt der Durchbruch, könnte diese Technik sowohl die Forschung als auch die klinische Diagnostik deutlich verbessern – etwa durch eine genauere Tumorklassifikation und eine präzisere Auswahl der passenden Therapie für jedes betroffene Kind.

Ziel: Bessere Therapien für Kinder mit Krebs

Die Arbeit der Forschungsgruppe trägt dazu bei, kindliche Krebserkrankungen besser zu verstehen – und neue diagnostische sowie therapeutische Wege zu entwickeln. Besonders vielversprechend sind die Ansätze der Liquid Biopsy und der künstlichen Intelligenz, die das Potenzial haben, die Behandlung grundlegend zu verändern.

Langfristiges Ziel ist eine personalisierte Krebstherapie – also individuell zugeschnittene Behandlungen, die sich an den genetischen Eigenschaften des Tumors orientieren. So ließe sich nicht nur die Überlebenschance erhöhen, sondern auch die Nebenwirkungen reduzieren.